<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

※ この記事は2022年に旧ブログに書かれたものを幾つか手直しして2025年に移行した記事です

【これさえ押さえておけば知ったかぶれる三つのポイント】

・マルチシナリオが流行った時代に生まれた「ピンクのしおり」という新たなスタンダード

・『かまいたちの夜』が確立させる前の、独特の「アミダのような」シナリオ分岐

・“サウンド”ノベルの名は伊達ではない、想像力を刺激する「ホラー」という題材

『弟切草』

・開発&発売:チュンソフト

・スーパーファミコン版:1992年3月7日発売

プレイステーション向けフルリメイク版『蘇生篇』:1999年3月25日発売

・テキストアドベンチャー/サウンドノベル

・セーブスロット3個(オートセーブ)

※ 動画はWii Uバーチャルコンソール版です

私が1周クリアまでかかった時間は約2.5時間、「完」到達まで約40時間でした

※ネタバレ防止のため、読みたい人だけ反転させて読んでください

【苦手な人もいそうなNG項目の有無】

※ 苦手な人もいそうなNG項目があるかないかを、リスト化しています。ネタバレ防止のため、それぞれ気になるところを読みたい人だけ反転させて読んでください。

※ 記号は「◎」が一番「その要素がある」で、「○」「△」と続いて、「×」が「その要素はない」です。

・シリアス展開:◎(テーマが“復讐”だし、大抵誰か死んでるし)

・恥をかく&嘲笑シーン:△(悲鳴を聞き間違えるシーンとか)

・寝取られ:△(双子が入れ替わっていたってのは寝取られ?)

・極端な男性蔑視・女性蔑視:×

・動物が死ぬ:◎(文字だけとは言え、猫の死体が頻繁に…)

・人体欠損などのグロ描写:×

・人が食われるグロ描写:×

・グロ表現としての虫:○(文字だけとは言え、Gのシーンが…)

・百合要素:×

・BL要素:×

・ラッキースケベ:△(シナリオによっては裸を見てしまう描写はある)

・セックスシーン:×(ピンクのしおりでも、キスと謎の光に体をまさぐられるまで)

↓1↓

◇ マルチシナリオが流行った時代に生まれた「ピンクのしおり」という新たなスタンダード

このゲームは『ドラゴンクエスト』シリーズの開発で有名だったチュンソフトが、1992年に自社パブリッシング第1弾として発売したゲームで、同社が提供する「サウンドノベル」シリーズの第1弾ソフトです。

大別すれば「テキストアドベンチャー」のジャンルに当てはまると思うのですが、アドベンチャーゲームは元々「LOOK」などの単語を自分で考えて打ちこむ「コマンド入力式」のゲームでした。

そこから、堀井雄二さんによる1984年の『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』や、1985年のファミコン版『ポートピア連続殺人事件』などによって、予めある「見る→ 部屋」「話す→ おじいさん」「取る→ 電話」といったカンジに選択肢を選ぶ「コマンド選択式」のゲームが生まれ、これが1980年代後半のスタンダードになります。『ファミコン探偵倶楽部』とか『神宮寺三郎』シリーズとかもこの形式ですし、コマンドの選び方に特徴はあるものの、後の『逆転裁判』や『レイトン教授』もこの系譜にあると言えますね(※1)。

(※1:例えば『レイトン教授』はコマンドをすべてタッチペン1本に集約していて、人をタッチすると「話す」、背景をタッチすると「調べる」「取る」、靴アイコンをタッチすると「移動する」のコマンドを選んだのと同じ行動をする)

<画像はWiiバーチャルコンソール版『ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者(前後編)』より引用>

「コマンド入力式」も「コマンド選択式」も、プレイヤーが主人公に「指示」を出して操作するゲームなのは変わりありません。その「指示」出しの方法を変えただけですね。

『弟切草』はそこから更なる簡略化を図って「選ぶのは“指示”ではなく、小説の文章=ストーリー展開」として、選んだ選択肢によってストーリーが変わる「シナリオ分岐」のシステムを導入しました。

このシステムは同社のサウンドノベルだけでなく、後の多くのアドベンチャーゲームに採用されています。このブログで紹介したゲームで言うと、『トガビトノセンリツ』も『デスマッチラブコメ』も『My Merry May』も『シンフォニック=レイン』も『白衣性愛情依存症』も『神田アリスも推理スル。』も『臨時終電』もこの系譜のゲームだと言えます。ラインナップに偏りがありすぎる……!

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

<写真はWii U版『D.M.L.C. デスマッチラブコメ』より引用>

ですが、『弟切草』が世界初のノベルゲームというワケではありません。

『弟切草』より4年前の1988年には、PC向けにシステムサコムが「ノベルウェア」というシリーズ群を発売していました。大人に向けた「読む電子小説」と謳われていたそうです。

発売された7作品は、すべてプロジェクトEGGで今でも遊べるみたいですね。シリーズの中には「三択を選ぶだけで最後までいける難易度の低いもの」があったり、「選択肢によってグッドエンド/バッドエンドに分岐するもの」もあったりして、後のノベルゲームの元祖と言えなくもない、ですかね。

また、海外のPC向けアドベンチャーゲームにも『ザ・キング・オブ・シカゴ』という「選択肢を選んでストーリーが分岐する」作品がありました。何度プレイしても同じ展開にはならないことをウリにして、その組み合わせは1億通りだとか。

ただ、レビューなんかを見ると純粋なアドベンチャーゲームというより、シミュレーションゲームの要素が組み合わさっているみたいです。この作品も初出が1987年か1988年みたいなので、この時期は世界同時多発的に「アドベンチャーゲームの新たな可能性」が探られていて、そこからノベルゲーム的な仕組みが生まれたと考えられると思います。

そもそもマルチシナリオ・マルチエンディング自体も、1980年代後半~1990年代前半に色んなジャンルのゲームで実験的に取り入れられた、一種の「トレンド」だったように思うんですね。

ゲームにおけるマルチエンディングは、TRPGやゲームブックなどアナログのメディアでは取り入れやすかった技法だと思われます。1986年の『ドラゴンクエスト』1作目(エニックス)を「あの時代からマルチエンディングを採用していた」と評する人も稀に見かけるのですが、達成したクリア条件によってエンディングが微妙に変化するのは、如何にもゲームブック的だと思いますしね。

1987年のアーケードゲーム『妖怪道中記』(ナムコ)は「遂に出た 初のマルチエンディング」と謳われていて(何の中での“初”なんだ……?)、最終面のプレイ内容によってエンディングが5つに分岐することをウリにしていました。普通にクリアするだけでも難しいのに、更に上のエンディングを目指してがんばれよというやりこみ要素的なマルチエンディングだったと思われます。

ただ、『ドラクエ1』や『妖怪道中記』のマルチエンディングは、「一番いいエンディング」があって、その条件を満たしていないと「それより劣るエンディング」になるというカンジで―――『弟切草』的なマルチエンディングとはちょっとちがうと思うんですね。

PC向けエロゲーの方に目を向けると、1985年の『天使たちの午後』(ジャスト)もストーリーを最後まで進めると「真のエンディング」に到達するけど、途中で終わってしまう「バッドエンド」が無数にあるという構造でした。

それが1989年の『天使たちの午後III ~リボン~』になると、3人のヒロインと6つのエンディングがあるマルチエンディングをウリにしたゲームになっていました。その内のいくつかはバッドエンドでしたが、要は「真のエンディング」が1つではなくなっていたんですね。

そして、1990年代になると『プリンセスメーカー』(1991年、ガイナックス)や『卒業 ~Graduation~』(1992年、ジャパンホームビデオ)といった育成シミュレーションゲームが登場します。育成結果によって異なる様々なエンディングを迎えることで何周でも遊びたくなる、周回プレイを狙ったマルチエンディングだったと言えますね。

<画像はSteam版『プリンセスメーカー リファイン』より引用>

<画像はセガサターン版『卒業S』より引用>

また、同じ1992年末には「14人いるヒロインそれぞれとの個別エンディングがある」『同級生』が発売されます。14人いるヒロインはそれぞれが同格で、すべてのエンディングがトゥルーエンドとも言えるマルチエンディングになっていました(誰とも結ばれないバッドエンドもありますが)。

この流れは1994年の『ときめきメモリアル』を経て、「恋愛シミュレーション」「恋愛アドベンチャー」のジャンルのスタンダードとなり、ヒロインの数だけエンディングがあるマルチエンディングが普通になっていきますね。

<画像はFANZA版『同級生(オリジナル版)』より引用>

この1990年前後という時期、例えばフリーシナリオを謳った『ロマンシング サ・ガ』(1992年、スクウェア)や、花嫁を選べる『ドラゴンクエストV』(1992年、エニックス)など、RPGもプレイヤーによってそれぞれちがう体験をする方向性へと進化していましたし。

『ストリートファイターII』(1991年、カプコン)の、最初にプレイヤーキャラを8人の中から選び、それぞれ別のエンディングがあるというのもマルチエンディングと言えなくもないです。例えば、それ以前の1990年の『ダウンタウン熱血行進曲』(テクノスジャパン)なんかは1人プレイで熱血高校で優勝した時だけエンディングが見られるという形で、当時は「色んなキャラが選べてもエンディングは一種類」というゲームは多かったですからね。

(関連記事:何故ぼくはフローラを結婚相手に選んだのか~1992年にあったゲームの分水嶺)

というワケで、1992年3月に発売された『弟切草』は、「世界初のノベルゲーム」でもなければ「世界初のマルチシナリオ・マルチエンディングのゲーム」でもありません。むしろ、そうした要素を取り入れたゲームがたくさん出ていた「流行」の時代に、ある一つのアイディアを注入することで、そのジャンルのスタンダードを確立させたのだと言えます。

その、ある一つのアイディアとは……

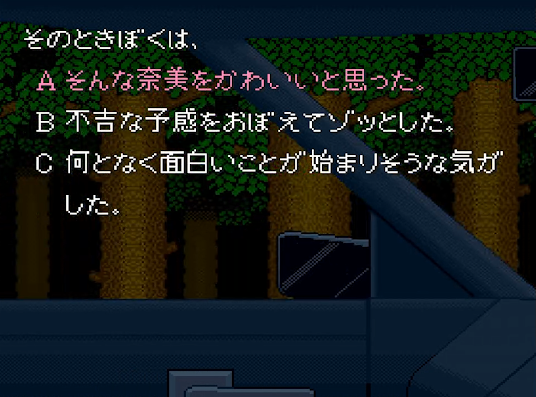

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

1周目にはなかった「選択肢」が、2周目には追加されている―――

つまりは、周回プレイによって「新たなシナリオが解放される」システムです。

このシステム、『弟切草』が「世界初のマルチシナリオ・マルチエンディングのゲーム」だったら絶対に出てこない発想だと思うんですよ。1周目では見たいシナリオを読めない、不自由なシステムですもの。

しかし、マルチエンディングのゲームと言われても、大体が全部のエンディングを見ないで終わりますよね? 『ザ・キング・オブ・シカゴ』のように「1億通りのルートがある」なんて言われても、最初から「全部は見られないな」と思っちゃうでしょう。

『弟切草』の場合、最初のシナリオは大体みんないっしょ(エンディングは最後に分岐する)だけど、2周目をプレイすると新たなシナリオが解放されているので、プレイヤーは「1周目にはなかった選択肢」を選んでいけば自然と新しいシナリオに進めるようになっているのです。ある程度のところまでは、この方法で大体のシナリオは見られると思います。

要は、プレイヤーに最初は制限をかけて、徐々に新しいシナリオを解放することによって「どこに行ってイイか分からない」なんて事態を避けているのです。『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』や『ドラゴンクエストV』が取った手法に近いものがありますね。

(関連記事:自由度を捨てて、『ドラクエ』や『ゼルダ』が得た“遊びやすさ”)

作り手側のメリットとしても、一つには「1周クリアしたら終わり」で中古市場に売られてしまっていたアドベンチャーゲームの商品寿命を延ばすことが出来ました。

そして、もう一つ……マルチシナリオでありながら「このシナリオが解放されるためには、こっちのシナリオを読んでいる必要がある」としたことで、“プレイヤーが読む順番”を作り手側がある程度コントロールできるようにしたんですね。これが、『弟切草』が後のノベルゲームに多大な影響を与えた部分だと言えます。

チュンソフトのサウンドノベル第2弾『かまいたちの夜』は、最初のシナリオこそ推理小説的な「ミステリー」シナリオなのだけど、それをクリアすると同じ登場人物で「アクションサスペンス」になったり「オカルトホラー」になったりという新たなシナリオが現れます。

最初からすべてのシナリオに進めるワケではなく、あくまで本筋は「ミステリー」で、それをクリアしたらオマケのように別のシナリオが遊べるようになる構造ですね。

そして、更に……

『弟切草』は、ノベルゲーム界隈だけでなく、日本のエンターテイメント業界全体に大きく影響を与えた画期的なシステムを生み出します。

それが、

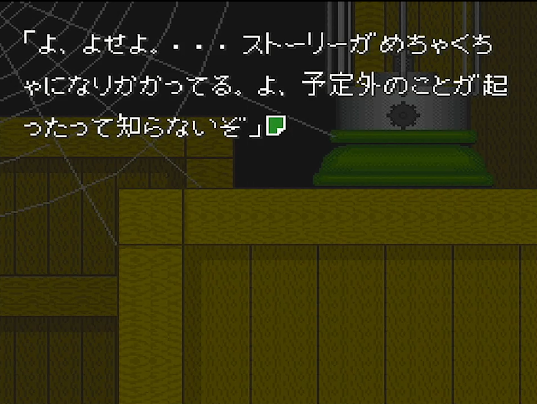

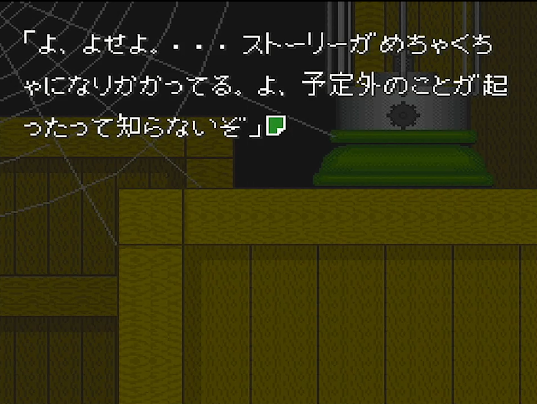

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

「ピンクのしおり」です。

ザックリと説明すると、「すべてのエンディング」を読むとセーブデータ選択画面のしおりがピンク色になり、ちょっとエッチな「ピンクのしおり」シナリオが解放されるというものです。

「ちょっとエッチな…」と言っても、実際に読んでみると主人公がエロイことを常に考えているだけで官能小説的なものを期待すると肩透かしを食らうと思うのですが……当時の中高生は「全部のエンディングを見るとエロイ話が見られるらしいぞ」という噂話だけ聞いて、エンディング埋めに必死になったのです。

マルチシナリオ・マルチエンディングが「たくさんあってもどうせ全部を見るワケではない」と思われていた時代(例えば同年の『同級生』は全部のエンディングを見たところで何もありませんでした)に、エロを餌にして「全部のエンディングを探す」遊びを全国の中高生に体験させたんですね。

この流れは現在のノベルゲームにも受け継がれていて、多くのノベルゲームには「到達したエンディングのリスト」や「エンディングのスチルを一覧にながめる機能」などが実装されていることと思われます。

そしてそして、更に―――『弟切草』のこの「ピンクのしおり」シナリオは、他の全部のシナリオを読んでいないと解放されないため、プレイヤーが「他のシナリオを既に読んでいることが前提」の描写が多々見られます。これは、最初からすべてのシナリオを選べてしまうマルチシナリオのゲームだったら出来ないことですよね。

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

そこには「主人公が何度もこのゲームに挑戦している」というメタフィクションなネタが描かれていて、言ってしまえば何度も何度もループしている―――ループ系主人公の走りなんですね。

「マルチシナリオ・マルチエンディング」のゲームだから、プレイヤーは何度も何度も同じ話を繰り返します。ゲームのプレイヤー=主人公とシンクロさせるゲームだと、主人公もまた何度も何度も同じ話を繰り返していることを自覚するため、ノベルゲームでは「ループ能力を持つ主人公」に行き着くのです。

『ひぐらしのなく頃に』(2002年~)や『STEINS;GATE』(2009年)など、ゲームから様々なメディアへと展開していった大人気作品達も、『弟切草』と「ピンクのしおり」の系譜にあると言って過言ではないでしょう。つまり、彼らは「ピンクのしおり」チルドレンなんです!

・「マルチシナリオ」でありながら最初から全部のシナリオに進めるワケではなく、徐々に解放されるシステム

→ 「ピンクのしおり」という、すべてのエンディングを見るともらえる御褒美を用意していた

→ “すべてのエンディングを見た”ことが前提のシナリオ・エンディングがある

→ そのシナリオに到達するまでに何度もループしている主人公

ただ、『弟切草』は「全部のエンディングを探して埋める」遊びを取り入れたパイオニアだと思う一方、その遊びがあることが前提の後の作品とちがっていて、ぶっちゃけエンディング埋めをしやすいシステムが整備されていないんですよね……

フローチャートはもちろんなし、既読スキップもなければ、選択肢の前でセーブしてそこからやり直すということも出来ません(強制オートセーブのみ)。エンディングリストもないから、自分がどのエンディングを見たのかも自分で覚えていないとなりません。

「ピンクのしおり」までは「自分がまだ選んでいない選択肢を選んでいく」ことでなんとか行けると思うのですが、実はそれ以降……「ピンクのしおり」解放によって現れる新たなエンディングも全部読むと現れる「完」を目指すとなると、同じ話を何回も何回も見る苦行となってしまいます。

プレステリメイク版だと「完」到達が更に面倒になるらしいので、チュンソフト的には「完」はあくまで「もうこれ以上は何も出ません」という合図であって、彼らが想定していた「最終シナリオ」は「ピンクのしおり」シナリオ1周目までだったのかなと私は思っています。

↓2↓

◇ 『かまいたちの夜』が確立させる前の、独特の「アミダのような」シナリオ分岐

前項に書いたように、『弟切草』のシステムが後のノベルゲーム・アドベンチャーゲームの大元になっているとは思うのですが、『弟切草』の売上はWikipediaによると「30万本以上」だそうです。一方、次作の『かまいたちの夜』の売上は(恐らくプレステ版と合算で)「125万本」とのことで、実は「後のノベルゲーム・アドベンチャーゲームに影響を与えた」のは『かまいたちの夜』の方だと言われているんですね。

例えば、「シナリオの分岐方法」です。

「マルチシナリオのアドベンチャーゲームってどうやってシナリオが分岐すると思う?」と聞かれると、恐らくほとんどの人は下図のようなものを想像すると思うんですね。

最初は毎回共通のシナリオから始まり、それまでの選択肢によって中盤以降は個別ルートへと分岐するイメージです。恋愛アドベンチャーゲームの「各ヒロインごとのシナリオ」への分岐が一番分かりやすいんじゃないかと思います。

『かまいたちの夜』は、1周目で進めるのは「ミステリー」編だけですが、前項に書いたように周回することによって「サスペンスアクション」や「オカルトホラー」ルートが解放されて分岐していくようになります。このシナリオ分岐の雛型を作ったのは、恐らく『かまいたちの夜』じゃないかと思います。

では、『弟切草』のシナリオ分岐はどうだったのかというと……

かなり簡略化したものですが、こんなカンジです。

ごっちゃごちゃ過ぎる……

まずスタート位置がランダムで決まり、最後の分岐以降は「○○編」で固定されるものの、それまではそれぞれのシナリオを行ったり来たりする複雑な分岐をしています。

プレステに移植された際、『かまいたちの夜』にはフローチャート機能が追加されたのですが、こちらの『弟切草』にはフローチャートを作れなかったのも仕方ありませんね。そもそもそういう作りをしていないのですから。

なので、『弟切草』―――

マルチシナリオのノベルゲームとしてはかなり特殊なことに、終盤まではどのシナリオを進んでも「同じような展開」をしていくんですね。

例えば、館に着いた後、必ずロビーで「水槽」と「鎧」を見る、その後2階から物音がしたので階段を登って2階に行く途中に「鎧」が消えていることに気付く、2階に上がるとドアが半開きの部屋があるので中に入ると「○○○」がいる、驚いて1階に逃げるも停電が起きて動けなくなる(停電のタイミングはシナリオによって微妙に異なる)、灯りがついてから再度2階に行くが「○○○」がいなくなっていて日記帳だけが残っている―――こうした流れは、どのシナリオでも共通です。ただ、ストーリー展開は共通なんですが、地の文やヒロインとの会話、選択肢などが別物になっているんですね。

どうしてそんなことになっているかというと、「○○シナリオ」を行ったり来たりする構造上、例えば最初にもし「水槽」を見ていなかったら後半に「水槽」が出てくるシナリオに入った時唐突に思えてしまうなど……どのシナリオに帰結してもイイように、どこを通っても同じ伏線を張るようになっているのです。

そのため、プレイヤーの進み方によっては、「あれだけ意味ありげに描かれた水槽の存在が、後半まったく触れられない」みたいに謎を残したまま終わってしまうことも多々あります。

次作『かまいたちの夜』の制作に携わった小説家の我孫子武丸さんは、『弟切草』の悪い点としてそこを挙げたそうです(ねとらぼの中村光一氏のインタビューで言われていたのだけど、その記事は削除されてしまったみたいです)。

そのため、『かまいたちの夜』では「○○編」ごとに完全に分岐する手法を取って、それが後のノベルゲームのスタンダードとして確立されるのですが……

私は『弟切草』の、ジャンル黎明期ゆえに「整備されていない」カンジが結構好きなんですよねぇ……

『ドラクエIII』が完成形を確立させる前の、『I』や『II』が好きだ―――みたいなカンジで、スタンダードにならなかったが故に後の時代に遊んでも「他にはない作品」として新鮮に遊べる魅力があると思うんですね。

謎が謎として残るとか、話の整合性が合わないのも、「ホラー」としての不気味さに一役買っていると思いますし。毎回ちがった組み立てになるのは、それこそ『ザ・キング・オブ・シカゴ』の1億通りに通じるものがあるし、「ローグライク小説」というカンジがしますし。

まぁ、『弟切草』を3ヶ月プレイしていると、「既読スキップ」や「途中セーブ&ロード」のある今の普通のノベルゲームが遊びたい!と思ってくるところはありますが……(笑)。個人的には『かまいたちの夜』より、こっちの方が好きなのです。

↓3↓

◇ “サウンド”ノベルの名は伊達ではない、想像力を刺激する「ホラー」という題材

システム面の話ばかり続けてしまったので、ストーリーや演出面についても触れましょう。

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

恋人である奈美と車を運転して帰る道で、“あなた”はひょんなことから謎の洋館に迷い込んでしまいます。その洋館に人の姿はないのだけど、奇妙なことが次々と起こり、実は“復讐”のために自分達がこの洋館に誘い込まれていたことが分かる―――といったカンジの「ホラー」作品です。

進むシナリオによって「オカルトホラー」なこともあれば、「サスペンスホラー」にもなりますね。何周もしていると、同じパターンばかり見るようになるし、主人公達もフマジメな行動を取るしで、なんだか「コメディ」に見えてくるところもあります。

このゲームを開発していた時期は、チュンソフトは『ドラゴンクエストV』の開発をしている時期でもあったため、少ないスタッフでも作れるゲームとして「文章」と「音」で表現する作品にしようとしたそうです。ただ、それだと発表会の時に問屋から「こんなのじゃ売れないよ」と酷評されたために、背景の「絵」が付いたそうなのですが……

そのため、このゲームにおいては「絵」はオマケであって、「音」が主役なんですね。ファミコンからスーパーファミコンに進化していく中で、ほとんどのメーカーが「拡大、縮小、回転機能」のようなグラフィックにばかり注目している中、リアルなサンプリング音を使った面白いゲームを作れないだろうかと考えた結果、「ホラー」になったみたいなんですね。

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

このゲームは緊迫した場面以外はBGMが流れないのですが、小さく時計の音がしていたり、ドアの閉まる音がしたり、誰かの歩く音がしたり、「音」の不気味さを活かしたシーンが多々描かれます。グラフィックが簡素な背景だけな分、「文章」によって想像した世界に「音」がバシッと入ってくるんですね。

また、このゲームの開発当初はワンプレイがそれなりに長いゲームだったのが、2時間前後で読み終わる話を何度も読ませる形にして、途中で終わるバッドエンドは敢えて作らないようにしたそうです。この「バッドエンド=ゲームオーバー」がない上に、「どうやったら先に進めるか分からない」という詰みも生まない仕様は、ゲームの歴史の中でもかなり異質なものだと思えます。

これは一説によると、途中からシナリオ作成に入った小説家の長坂秀佳さんによるアイディアと言われているのですが、プロデューサーの中村光一さんも「ドラゴンクエストすら難しくて遊べない人でも遊べるように」と考えて企画が始まったようなので、チーム全体が「こういう方向性で」と意思を統一した結果なのかなと思えます。

ホラーゲームと言えば、プレイステーションの時代に『バイオハザード』(1996年、カプコン)なんかが大ヒットして「アクションアドベンチャー」のジャンルの一つのようになりましたが……

スーパーファミコンの時代は、『夜光虫』(1995年、アテナ)、『学校であった怖い話』(1995年、バンプレスト)、『魔女たちの眠り』(1995年、パック・イン・ビデオ)、『百物語~ほんとにあった怖い話~』(1995年、ハドソン、PCエンジンのゲーム)といったカンジに、ホラーゲーム=ノベルゲームの時代だったんですよね。この時代のゲーム機の表現レベルでは、「プレイヤーの想像力に訴える」方がホラーを表現できたからなのかなぁと思います(※2)。

(※2:スーパーファミコンにも『クロックタワー』(1995年、ヒューマン)のようなホラーアクションゲームはありましたし、ファミコンの時代にも『スウィートホーム』(1989年、カプコン)のようにホラーRPGは存在していたのだけど)

そういう意味では、「ノベルゲーム」にとっても、「マルチシナリオ・マルチエンディングのゲーム」にとっても、「ホラーゲーム」にとっても、一つの時代を切り開いたゲームなのは間違いないと思います。今の時代の感覚だと遊びづらさは否めませんが、手に取る機会がありましたら、「ピンクのしおり」まででも是非プレイして欲しいです。

◆ で、結局どういう人にオススメ?

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

このゲーム、「新たに出現した選択肢」を選んでいけば自然と新しいシナリオに進めるようになっていると思うのですが……スーパーファミコン版は「自分が過去に選んだ選択肢」を教えてもらえません。なので、私は自分でメモを取って、自分なりのフローチャートみたいなものを作りながらプレイしました。

思いっきりネタバレなので、閲覧は自己責任で。

-クリックで拡大するはず-

これは「ピンクのしおり」出現までで、「完」までやったメモは容量がデカすぎるせいか画像データで保存しようとするとiPadのアプリが落ちてしまうのでアップできませんでした(笑)。

もちろんこのメモを利用してもらっても構わないのですが、私は「こうやってメモを取りながらゲームの構造を把握していくのが楽しい」って思える人にこそ『弟切草』をオススメしたいです。性格的にメモ取りながらゲームするの面倒くさい、全部頭で覚えてれば問題ないじゃんって人も多いと思うのですが、流石にこの分岐を頭で覚えるのは難しいでしょうからね。

また、この私が書いたメモとか、攻略サイトとかを見ながらプレイしても、複雑な分岐と似たような展開に早々に飽きてしまいかねないので……やっぱり「メモを取ること自体を楽しめる人」に薦めたいなと思います。

「ピンクのしおり」以降の「完」を目指すとなると、今のインターネットにはどうやら攻略サイトが存在しないみたいですしね(ジオシティーズの閉鎖なんかで古参のゲーム攻略サイトが消滅してしまった模様)(おかげで「完」到達はすげえ大変でした……)。

私は『弟切草』の、ジャンル黎明期ゆえに「整備されていない」カンジが結構好きなんですよねぇ……

『ドラクエIII』が完成形を確立させる前の、『I』や『II』が好きだ―――みたいなカンジで、スタンダードにならなかったが故に後の時代に遊んでも「他にはない作品」として新鮮に遊べる魅力があると思うんですね。

謎が謎として残るとか、話の整合性が合わないのも、「ホラー」としての不気味さに一役買っていると思いますし。毎回ちがった組み立てになるのは、それこそ『ザ・キング・オブ・シカゴ』の1億通りに通じるものがあるし、「ローグライク小説」というカンジがしますし。

まぁ、『弟切草』を3ヶ月プレイしていると、「既読スキップ」や「途中セーブ&ロード」のある今の普通のノベルゲームが遊びたい!と思ってくるところはありますが……(笑)。個人的には『かまいたちの夜』より、こっちの方が好きなのです。

↓3↓

◇ “サウンド”ノベルの名は伊達ではない、想像力を刺激する「ホラー」という題材

システム面の話ばかり続けてしまったので、ストーリーや演出面についても触れましょう。

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

恋人である奈美と車を運転して帰る道で、“あなた”はひょんなことから謎の洋館に迷い込んでしまいます。その洋館に人の姿はないのだけど、奇妙なことが次々と起こり、実は“復讐”のために自分達がこの洋館に誘い込まれていたことが分かる―――といったカンジの「ホラー」作品です。

進むシナリオによって「オカルトホラー」なこともあれば、「サスペンスホラー」にもなりますね。何周もしていると、同じパターンばかり見るようになるし、主人公達もフマジメな行動を取るしで、なんだか「コメディ」に見えてくるところもあります。

このゲームを開発していた時期は、チュンソフトは『ドラゴンクエストV』の開発をしている時期でもあったため、少ないスタッフでも作れるゲームとして「文章」と「音」で表現する作品にしようとしたそうです。ただ、それだと発表会の時に問屋から「こんなのじゃ売れないよ」と酷評されたために、背景の「絵」が付いたそうなのですが……

そのため、このゲームにおいては「絵」はオマケであって、「音」が主役なんですね。ファミコンからスーパーファミコンに進化していく中で、ほとんどのメーカーが「拡大、縮小、回転機能」のようなグラフィックにばかり注目している中、リアルなサンプリング音を使った面白いゲームを作れないだろうかと考えた結果、「ホラー」になったみたいなんですね。

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

このゲームは緊迫した場面以外はBGMが流れないのですが、小さく時計の音がしていたり、ドアの閉まる音がしたり、誰かの歩く音がしたり、「音」の不気味さを活かしたシーンが多々描かれます。グラフィックが簡素な背景だけな分、「文章」によって想像した世界に「音」がバシッと入ってくるんですね。

また、このゲームの開発当初はワンプレイがそれなりに長いゲームだったのが、2時間前後で読み終わる話を何度も読ませる形にして、途中で終わるバッドエンドは敢えて作らないようにしたそうです。この「バッドエンド=ゲームオーバー」がない上に、「どうやったら先に進めるか分からない」という詰みも生まない仕様は、ゲームの歴史の中でもかなり異質なものだと思えます。

これは一説によると、途中からシナリオ作成に入った小説家の長坂秀佳さんによるアイディアと言われているのですが、プロデューサーの中村光一さんも「ドラゴンクエストすら難しくて遊べない人でも遊べるように」と考えて企画が始まったようなので、チーム全体が「こういう方向性で」と意思を統一した結果なのかなと思えます。

ホラーゲームと言えば、プレイステーションの時代に『バイオハザード』(1996年、カプコン)なんかが大ヒットして「アクションアドベンチャー」のジャンルの一つのようになりましたが……

スーパーファミコンの時代は、『夜光虫』(1995年、アテナ)、『学校であった怖い話』(1995年、バンプレスト)、『魔女たちの眠り』(1995年、パック・イン・ビデオ)、『百物語~ほんとにあった怖い話~』(1995年、ハドソン、PCエンジンのゲーム)といったカンジに、ホラーゲーム=ノベルゲームの時代だったんですよね。この時代のゲーム機の表現レベルでは、「プレイヤーの想像力に訴える」方がホラーを表現できたからなのかなぁと思います(※2)。

(※2:スーパーファミコンにも『クロックタワー』(1995年、ヒューマン)のようなホラーアクションゲームはありましたし、ファミコンの時代にも『スウィートホーム』(1989年、カプコン)のようにホラーRPGは存在していたのだけど)

そういう意味では、「ノベルゲーム」にとっても、「マルチシナリオ・マルチエンディングのゲーム」にとっても、「ホラーゲーム」にとっても、一つの時代を切り開いたゲームなのは間違いないと思います。今の時代の感覚だと遊びづらさは否めませんが、手に取る機会がありましたら、「ピンクのしおり」まででも是非プレイして欲しいです。

◆ で、結局どういう人にオススメ?

<画像はスーパーファミコン版『弟切草』より引用>

このゲーム、「新たに出現した選択肢」を選んでいけば自然と新しいシナリオに進めるようになっていると思うのですが……スーパーファミコン版は「自分が過去に選んだ選択肢」を教えてもらえません。なので、私は自分でメモを取って、自分なりのフローチャートみたいなものを作りながらプレイしました。

思いっきりネタバレなので、閲覧は自己責任で。

-クリックで拡大するはず-

これは「ピンクのしおり」出現までで、「完」までやったメモは容量がデカすぎるせいか画像データで保存しようとするとiPadのアプリが落ちてしまうのでアップできませんでした(笑)。

もちろんこのメモを利用してもらっても構わないのですが、私は「こうやってメモを取りながらゲームの構造を把握していくのが楽しい」って思える人にこそ『弟切草』をオススメしたいです。性格的にメモ取りながらゲームするの面倒くさい、全部頭で覚えてれば問題ないじゃんって人も多いと思うのですが、流石にこの分岐を頭で覚えるのは難しいでしょうからね。

また、この私が書いたメモとか、攻略サイトとかを見ながらプレイしても、複雑な分岐と似たような展開に早々に飽きてしまいかねないので……やっぱり「メモを取ること自体を楽しめる人」に薦めたいなと思います。

「ピンクのしおり」以降の「完」を目指すとなると、今のインターネットにはどうやら攻略サイトが存在しないみたいですしね(ジオシティーズの閉鎖なんかで古参のゲーム攻略サイトが消滅してしまった模様)(おかげで「完」到達はすげえ大変でした……)。

コメント

コメントを投稿